本文目录导读:

耳鸣,这个看似简单却又让人困惑的医学现象,究竟是好是坏?它究竟是自然生理现象,还是预示着潜在的健康问题?对于这个问题,我们需要从科学的角度进行深入解析,才能给出准确的答案。

耳鸣的定义与常见类型

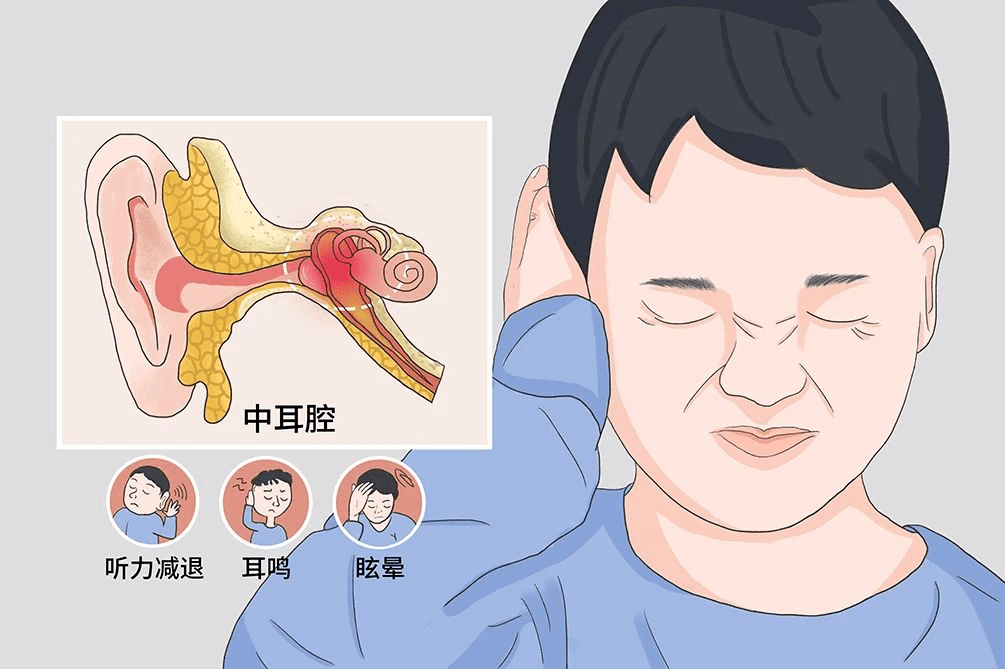

耳鸣是指耳部感受到的嗡嗡声、嗡嗡响,或其它声音感,这种感受通常是主观的,但并非所有人都会感到不适,耳鸣的类型多种多样,常见的有:

- 正常耳鸣:这是正常的生理现象,通常与听觉神经的正常传导有关,耳蜗前庭的正常运作会产生轻微的声音感。

- 异常耳鸣:这种耳鸣通常是病理性的,可能提示存在潜在的健康问题。

耳鸣的吉凶分析

耳鸣的吉凶并非绝对,而是需要结合多种因素来判断:

-

耳鸣的益处:

- 提高生活质量:耳鸣可能与压力、焦虑等情绪有关,缓解这些情绪可能改善睡眠和整体健康。

- 心理调节能力:长期耳鸣可能反映一个人的心理状态,有助于自我反思和调整。

-

耳鸣的凶兆:

- 健康问题的信号:如果耳鸣持续存在,且伴随症状(如听力下降、言语不清、头晕等),则可能是神经退行性疾病、心血管问题或严重疾病的早期信号。

- 神经统的负担:频繁的耳鸣可能影响神经统的功能,导致生活质量下降。

耳鸣的科学解析

耳鸣的成因复杂多样,既有遗传因素,也有环境因素,甚至药物和感染都可能引发耳鸣,以下是耳鸣可能的原因:

- 神经传导异常:部分人可能由于神经传导功能异常,导致耳鸣。

- 循环统问题:循环统的异常也可能引发耳鸣。

- 神经退行性疾病:如阿尔茨海默病等疾病可能导致耳鸣。

- 药物影响:某些药物可能作为副作用引发耳鸣。

- 感染:感染也可能导致耳鸣。

- 代谢问题:代谢异常可能导致耳鸣。

- 遗传因素:家族中有耳鸣史的人可能更容易出现耳鸣。

- 环境因素:噪音过大或振动过大也可能引发耳鸣。

耳鸣的应对策略

- 保持积极心态:耳鸣本身并不意味着健康问题,保持积观的心态有助于缓解不必要的焦虑。

- 定期:如果耳鸣持续存在,尤其是伴随症状,应及时就医。

- 避免过度紧:耳鸣不应成为自我否定的依据,过度紧可能加剧症状。

- 合理用药:如果药物引发耳鸣,应咨询医生是否需要调整剂量或更换药物。

- 就医必要:如果耳鸣伴随听力下降、言语不清、头晕等症状,应立即就医。

- 改善生活习惯:

- 戒烟限酒:烟酒可能引发或加重耳鸣。

- 避免噪音:减少周围噪音,以减少耳鸣的发生。

- 均衡饮食:保持营养均衡,避免过度劳累。

- 适度运动:适量运动有助于改善血液循环,减少耳鸣的发生。

耳鸣是一个复杂的现象,其吉凶取决于多种因素,科学的分析和合理的应对策略是关键,无论是耳鸣的出现还是消失,都应以科学的态度对待,避免因主观判断而影响健康,只有全面了解耳鸣的成因和影响,才能做出正确的判断和应对措施。